|

||||||||||||||||||||||||||

| Top > medical > 慢性疾患診療支援システム ▼NAV ▼form ←Previous Next→ | ||||||||||||||||||||||||||

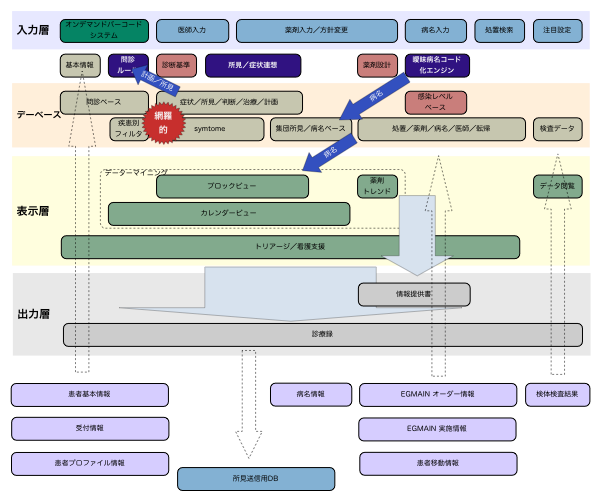

816_ the layer of the database

|

||||||||||||||||||||||||||

|

タブインターフェースと画面展開 タブインターフェースを利用するで、どの画面からも自在に適切な画面へ切り替えることが可能であるだけでなく、システムの全体像の把握を分かりやすくした。これは多階層で画面が推移するのではなく、1次元の推移を基本とした。 |

一見煩雑に見えるが、画面間の連続性を大切にするため色調や配置に関連性を持たせた。入力者のスキルにあわせ必要最低限の入力から、診療録として完結することができる高品位な入力まで自在に対応できる画面設計とした。 |

818_ main form for physicians基本医師入力画面はボタンインターフェースを主体として、所見エントリーを作成した後に、ワープロ入力、あるいはテンプレート入力で修飾していく仕組みである。 プロスペクティブ的な要素を取り入れるため、関連する情報や必要な情報を連続して入力させるインターフェースを用意した。 |

818_ main form for physicians |

819_ the network diagram実際にはFileMaker Proサーバー、クライアントシステムでリレーショナルデータベースシステムを構築し、ギガビットネットワークを使い、5カ所で診療と同時にデータ入力を行った。診療と同時に入力作業を行うため、現在の紙カルテにかわる診療記録の作成機能を持たせ、カルテ作成業務の軽減を図っている。 |

|

小児喘息治療のearly intervention(早期介入)として、発症の危険性が高いと考えられる小児に対する発症予防と、既に発症してしまった小児に対する発症後早期からの重症化、難治化予防があります。特に後者については、喘息の慢性の気道炎症が、気道のリモデリングを進行し、気道過敏性の亢進や、不可逆的気道病変を引き起こすと言う考えから、発症早期より積極的な治療介入を行うことの有用性が成人領域では示されています。しかし、小児喘息の多くは乳幼児期に発症しますが、必ずしも典型的特徴を示さず、こうした発症早期の対象者をどのように選択し、何を指標として治療効果の判定をするのかなど検討すべき点が多いといえます。そこで、乳幼児あるいは小児の気管支喘息患児および、気道症状を示す非気管支喘息児を含む外来受診者を対象に、症状、所見、診断、方針、治療をはじめとする診療情報を網羅的に蓄積し、定量化するための入力および分析装置を試作しました。 |

対象ならびに方法平成15年2月28日から平成16年3月1日までの1年間に小児科外来を受診したのべ15693人で、気管支喘息および気道症状を示し追跡可能であった823人、のべ8565回の受診を対象としました。方法効率よい診療情報収集と今後計画している統計学的処理、また従来の評価方法との比較検討のために、入力およびコード化作業の仕組みを開発しました。結果

|

考察電子医療情報の国際的標準化を目指し、ISO TC215をはじめとする標準化活動があります。しかし、こうしたコード化および標準化作業は、疾患によっては情報粒度の過不足が生じる恐れがあり、特定分野における診療支援に限るなら、情報粒度を動的に設定できる独自のコード体系が必要と考えました。また、陽性所見だけではなく、陰性所見を正しく、必要なものを記載させるには、一定のルールや手法が不可欠であることもはっきりしました。スコアリングや点数化などの従来の手法との比較検討が必要なことや、診療業務中に平行して入力作業を行うには、診療支援部分を拡充し、医師にシステムを使う動機づけが必要だともはっきりしたのです。以上をふまえ、単なる診療情報を蓄積し統計処理するための装置ではなく、データベースを構築することを目標にデザインされた入力装置を、いかに実 |

|

|

||

際の診療の現場する電子チャートに近づけるのかが課題となりました。たとえば喘息治療点数の計算のためには、処方内容や処置内容が正しく入力される必要がありますが、これはそのまま投薬処方ツールとして、オーダーリングシステムと同等、あるいはそれ以上の支援をおこなうものとして作り込む必要があったのです。また、喘息患児以外のコントロール児の情報を集積するには、網羅的な利用が必要ですが、こうした情報をトリアージ情報として、看護支援部分にフィルタリング後に提示したり、この部分に、疾患別感染強度情報を加味することで、より高度なトリアージ情報を示すことが可能となりました。また、各種計測タイミングの調整や、治療方針のリマインド機能、検査計画の問診表へのフィードバックなど、患児を中心とした医師、看護師、コメディカルの連携を含む統合的支援装置としての位置づけで開発をすすめています。 |

上記関連内容は平成15年8月30日に行われた第13回日本外来小児科学会年次集会のワークショップ、電子カルテ検討会にて、データマイニング部分を第一報として口演しました。Symptomicsに関しては、平成15年10月13日に行われたMac-iTokyo2003で口演しました。第107回日本小児科学会学術集会(平成16年4月10日)では、収集された結果とあわせ、第二報として発表します。 |

|

820_ new layer of the database with HIS

|

HIS(病院情報システム)との連携 第一報の発表では、病院情報システムとの連携は予定として、実現していなかった。今回、再来受付機、医事会計、電子カルテ、オーダーリングシステム、検体検査二次システム、放射線RISとの連携が実現したので報告する。 病院情報システム群とはソケット通信でデータをやり取りする。情報は基本的にジャーナル処理され、その履歴は追加された9個のデータベースに格納される。 |

それらをリアルタイムに診療支援システムに格納し、診療支援システムの記載情報を病院情報システムに書き込む双方向システムである。 その結果、病院情報統計システムとしは高いリアルタイム性、診療支援システムとしてはその規模がユニークなものとなった。 現在、病院情報システムの所見情報のリアルタイム分析部分の開発に取りかかっており、今後さらに発展する予定である。 |

medical macintosh (c) 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006

Written/Edited by Y.Yamamoto M.D.

Privacy and Security Policy

ご自由にリンクして下さい。アップルおよびアップルのロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer,Inc.の登録商標です。POWERBOOK ARMYおよびmedical macintoshは、独立したユーザグループで、アップルコンピュータ株式会社が権限を与えた団体、支援する団体、またはその他に承認する団体ではありません。 |